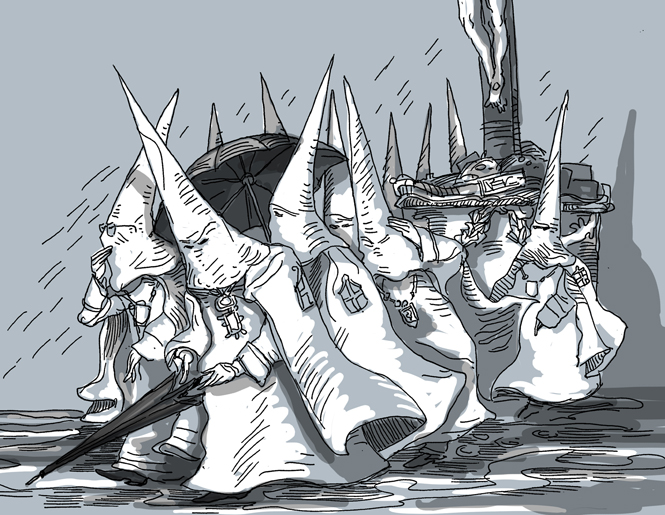

Lluvia de negra pasión

MOBILIARIO URBANO por ÁNGEL RESA

La fe procura levantar diques santos ante la incontinencia meteorológica

Los cofrades de Vitoria rezaban con el corazón en un puño para que la divinidad evitara la lluvia en la noche del Viernes Santo. Con el otro sujetaban el mango del paraguas, temerosos de que la meteorología incumpliese el mandato supremo. Y sus peores presagios se confirmaron a primeras horas de la noche. Cuando la naturaleza se desata no hay diques capaces de frenarla y los deseos celestiales se quedan en agua de borrajas. La víspera pudo partir de los Desemparados la procesión del Silencio. No así anteayer la del Santo Entierro, secuestrada en el monumental templo de San Vicente. Mucha debe resultar la frustración de los penitentes tras todo un año preparados para ese rato corto, íntimo, espiritual e intenso. San Pedro abrió el grifo y los dejó empapados de una tristeza impotente.

Poco antes de dimitir con la gallardía que tan poco se estila en ámbitos más mundanos, Benedicto XVI reconoció la labor generacional que ha permitido conservar la Semana santa vitoriana durante casi cinco siglos. Tan relevante le debió parecer el desafío al ya Papa emérito que apostó por la indulgencia plenaria para los asistentes a estos ritos de nazarenos urbanos, siempre que tales muestras de fe callejera fueran acompañadas por el indiscreto sacramento de la confesión.

Yo confieso que he participado del batallón desarmado y civil que elige estos días para establecer kilómetros de distancia. Reclamo el mismo respeto para los creyentes que el debido a los agnósticos, muchos de los cuales sabemos apreciar la riqueza histórica y cultural que lleva adherida la Semana Santa. También las convicciones nobles de quienes piensan que el valle de las lágrimas es un tránsito a la cordillera de la plenitud. Y aunque carezco del mínimo interés por acumular indulgencias divinas, ahí va un tránsito geográfico y gentilicio por si cuela.

El precio de la gasolina ronda las mismas nubes oscuras que sepultaron en la capital alavesa la procesión del Santo Entierro. Pero mal que nos pese no queda otra que respostar cuando la aguja del combustible se inclina peligrosamente a la izquierda. Así que tomo el desvío hacia la estación de servicio de ¡Santi Spiritus! Me acuerdo de Ratzinger y lamento no tener las convicciones que sujetan el ánimo de cierta gente. Ahí no se queda el asunto. Con el tanque lleno como para ir a la guerra arranco y veo que el cruce de la izquierda conduce a ¡Diosleguarde! Cada vez me siento más cerca de los designios del expontífice alemán. Ayer, de regreso a esta ‘green’ de nuestras entretelas ambientales, dejo a la derecha el desvío a ¡Siete Iglesias! Y rememoro aquella época oscurantista de hace cuarenta años, cuando la costumbre ordenaba visitar tantos templos como reza el cartel de la autovía.

Mi viaje me condujo a Hoyos, un pueblo bello de venas empedradas y estrechas, de balcones vistosos y agradables, donde imperan los saludos y las rondas de cerveza. Al noroeste de Cáceres, casi limítrofe con la provincia de Salamanca y el castigado y fraterno Portugal. Qué quieren que les escriba. Por mucho que el firmante no haya encontrado fe a la que agarrarse hay manifestaciones religiosas a las que acude con un respeto que roza la devoción. Tras una noche de lluvias torrenciales que evocaban la literatura de García Márquez, la atmósfera concedió una tregua el viernes.

Y salió de la parroquia la procesión del Silencio. La imagen virginal de luto riguroso y cara rota por el sufrimiento precede a todo un pueblo echado a la calle, bajo la bóveda estrellada de una noche que anunciaba amaneceres brillantes. Ni un redoble en casi media hora de recorrido por las callejuelas animadas del verano, con chavales como Rubén que portan candiles y vaticinan la pervivencia del rito. Con una mujer descalza que muestra de ese modo gratitud a Dios y a la vida. Frente a esos gestos sinceros solo caben la admiración y el respeto.

Categorías

"LA MIRADA DEL PEATÓN" por Carlos Perez Uralde (11)

"MOBILIARIO URBANO" por Ángel Resa (145)

12 J ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2020 (16)

25-S ELECCIONES VASCAS – 2016 (18)

BASKONIA (23)

CARICATURAS (168)

CARLOS PEREZ URALDE "Poemario 1973-1974" (1)

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2024 (15)

ELECCIONES VASCAS 2009 (20)

ESPECIALES (13)

FIESTAS (59)

FÚTBOL (811)

GREEN-CAPITAL (107)

OPINIÓN (169)

RECREACIONES DE JUICIOS (11)

Sin categoría (20)

TIRAS DE ÁLAVA (5.995)

TIRAS DE BIZKAIA (170)

TIRAS DE MIRANDA (2.907)

Uncategorized (111)