La noche que vi a Los Bichos

Hace unos meses, las coordinadoras de Musi-K (nuestra revista musical para suscriptores) me pidieron que les hiciese algo para la sección La noche que vi a…, y lógicamente les escribí una pieza sobre la única vez que pude asistir a un concierto de Los Bichos. Hoy se cumplen veinticinco años de aquel día, así que aprovecho para recuperar el texto por aquí, aunque es bastante más largo de lo habitual en los posts del blog. Muchas gracias a Jose y Rafa por el tráfico de recuerdos, aunque me temo que los tres somos campeones mundiales de la desmemoria.

……………………………………………………………………….

Siempre he envidiado a las personas con buena memoria: esos amigos que te cuentan una anécdota del colegio en la que tú mismo intervienes, aunque no guardes el menor recuerdo, y te aportan tantos pormenores que llegas a sospechar que te están tomando el pelo. Y, al final, van y rematan su alarde con un coqueto «era martes», con la misma seguridad que si hubiese sucedido anteayer. Al hablar de música también ocurre: hay cabezas prodigiosas capaces de evocar el setlist de un concierto al que asistieron hace diez, veinte, treinta años, auténticas máquinas del tiempo que acumulan chascarrillos y detalles hasta hacer que te avergüences, porque tú también estuviste allí y desperdiciaste la ocasión de recordar. A mí la genética me ha dado una memoria de mala calidad, con enormes agujeros, que no sirve para retener el grano menudo de la vida. Y esa debilidad mía hace que, cuando pienso en el concierto que más me marcó, mi evocación no vaya mucho más allá de las sensaciones (gloriosas, reveladoras, de verdad inolvidables) que suscitó en mí.

Era 1991 y yo estaba estudiando en Pamplona. La historia del rock español atravesaba un momento bastante especial, con la agonía de las estrellas de los 80 y la aparición de activas células de resistencia alternativa, y la capital navarra era un puesto de observación excepcional para asistir a ese relevo tan prometedor y, finalmente, tan frustrado. A lo largo de los cinco años de carrera (entonces Periodismo tenía aún cinco cursos, no me explico cómo diablos hacían para llenarlos) pudimos asistir a unos cuantos conciertos representativos del recambio generacional y estilístico: recuerdo a Lagartija Nick en Reverendos, con esa hipnosis ruidosa y deslumbrante a la que me he mantenido leal hasta hoy; recuerdo a Jugos Lixiviados en el Donegal, con su herrumbre cacharrera a lo Pussy Galore, tan molesta para algunos que un espectador directamente los desenchufó; recuerdo al cantante de La Secta pasándome entre las piernas en el Replicante, poseído por la descarga de electricidad del inicio del concierto. Pero, por encima de todos, estaban Los Bichos y estaba su líder, Josetxo Ezponda, que era de Burlada pero lo mismo habría podido ser de Nueva York, de Perth o de Júpiter.

A Josetxo nos lo cruzábamos por la noche, en nuestros bares: desde el Bodegas Riojanas, donde empezábamos siempre la ronda, hasta el Plural, donde a veces la acabábamos. Lo mirábamos a la vez con admiración y prevención, con la misma prudencia hechizada con la que se contempla a un extraño arácnido: con los ojos pintados, vestido siempre como para salir al escenario, Josetxo era un rey del glam a tiempo completo, deslumbrante y a la vez envuelto en un halo oscuro. Como buen dandi decadente, sabía hacer un show del mero hecho de beber, de fumar o simplemente de estar. A veces me pedía tabaco –calculo que abordó en alguna ocasión a todos los vecinos de Pamplona– y yo me limitaba a disculparme con torpeza, acobardado por ese contacto directo que rompía de alguna manera las leyes naturales del espectáculo: Josetxo siempre estaba en otra dimensión, pertenecía a otra dimensión. Era, en fin, una estrella del rock que por algún irreparable error cósmico había nacido en un pueblito navarro.

Su grupo, Los Bichos, era como él, una criatura rara, difícil de encuadrar en un tiempo y un espacio, en la que Josetxo volcaba sus pasiones musicales y su estética exquisita y meticulosa. Sus discos cautivaban por el contenido y por el envoltorio, también obra suya. El primer álbum, Color Hits, salió en 1989, el año que yo llegué a Pamplona, aunque en aquel momento no llegué a disfrutar de la preciosa portada: me lo grabó en cinta un compañero de clase, Eduardo, y me deslumbró aquella colección en la que Josetxo había reproducido el complejo puzle de sus obsesiones, tan alejado del mimetismo tribal de otros artistas. El segundo, In Bitter Pink, se editó en el 91 y me lo compré en doble vinilo, con esas carpetas interiores repletas de la caligrafía de brujo de Josetxo, y lo cierto es que me sigue dejando con la boca abierta hoy en día, un cuarto de siglo después: ahí dentro hay delicadeza y exceso, hay derroche de creatividad y personalidad, hay cultura, hay toneladas de talento y hay también algunos de los mejores solos del rock español, gracias a la orfebrería cristalina y la naturalidad desarmante del guitarrista Charly. Era fan entonces y soy fan ahora, con ese entusiasmo un poco tontaina que es una de las pocas cosas que, con suerte, uno logra preservar de su primera juventud.

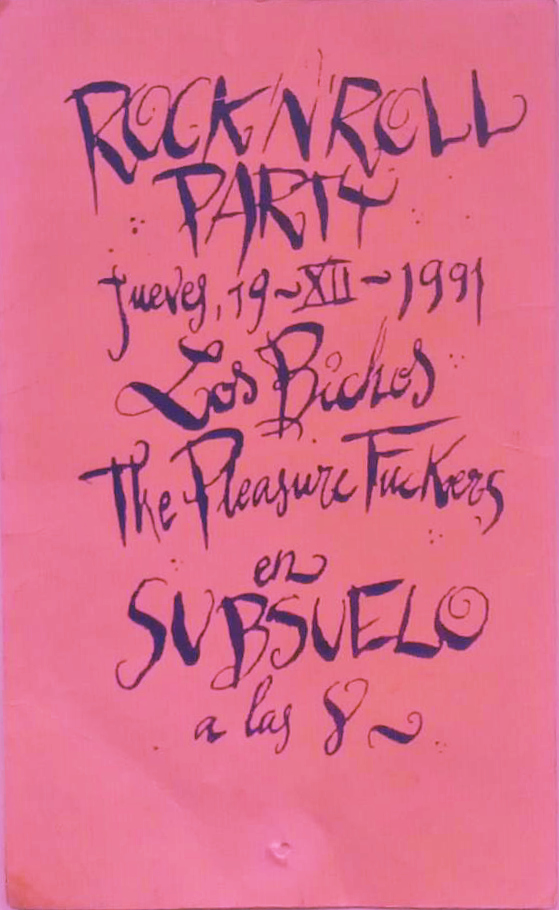

Solo logré ver a Los Bichos en directo una vez: el 19 de diciembre de 1991, y si tengo la fecha tan clara es gracias a la costumbre de Josetxo de hacer constar el año en su obra gráfica, incluidas las invitaciones para aquella rock and roll party gratuita. Eran unas cartulinas de color rosa, primorosas, tan alejadas de la vulgaridad como el propio grupo, y ni siquiera recuerdo bien cómo las conseguimos nosotros (Jose, Rafa y yo), aunque después resultó que también se podía entrar sin ellas. El concierto se celebraba en el bar Subsuelo, en plena Plaza del Castillo, el típico sitio que jamás habíamos pisado, con un cartel que completaban unos compinches habituales: The Pleasure Fuckers, la banda de punk rock encabezada por la inabarcable humanidad del bilbaíno Kike Turmix, con quienes Los Bichos protagonizaron también un par de comentadas actuaciones en la sala Ilargi de Lakuntza. Lo cierto es que Kike y Josetxo componían una extraña pareja, ya que con uno se podían hacer tres o cuatro cuerpos para el otro, y tuvimos la impresión de que ellos mismos bromeaban sobre su radical discrepancia física antes del concierto. También nos pareció –asistíamos a la prueba de sonido con atención, entrenando los sentidos ante la inminencia de un gran momento– que no habían decidido hasta entonces quién iba a tocar primero y que a Turmix no le agradó mucho la encomienda de abrir fuego. Lo hizo, de todas formas, con la entrega de siempre, arremetiendo con la panza contra el mundo y supurando rabia primaria, maniaca, animal. Estrenaron una canción, Blood Sausage: lo sé porque mi amigo Jose acertó exactamente cuándo y cómo iba a vociferar las palabras del título (lo cierto es que, ejem, tampoco era tan difícil) y Turmix le miró un poco mosca, como preguntándose cómo podía corearla si jamás la habían tocado antes.

Solo logré ver a Los Bichos en directo una vez: el 19 de diciembre de 1991, y si tengo la fecha tan clara es gracias a la costumbre de Josetxo de hacer constar el año en su obra gráfica, incluidas las invitaciones para aquella rock and roll party gratuita. Eran unas cartulinas de color rosa, primorosas, tan alejadas de la vulgaridad como el propio grupo, y ni siquiera recuerdo bien cómo las conseguimos nosotros (Jose, Rafa y yo), aunque después resultó que también se podía entrar sin ellas. El concierto se celebraba en el bar Subsuelo, en plena Plaza del Castillo, el típico sitio que jamás habíamos pisado, con un cartel que completaban unos compinches habituales: The Pleasure Fuckers, la banda de punk rock encabezada por la inabarcable humanidad del bilbaíno Kike Turmix, con quienes Los Bichos protagonizaron también un par de comentadas actuaciones en la sala Ilargi de Lakuntza. Lo cierto es que Kike y Josetxo componían una extraña pareja, ya que con uno se podían hacer tres o cuatro cuerpos para el otro, y tuvimos la impresión de que ellos mismos bromeaban sobre su radical discrepancia física antes del concierto. También nos pareció –asistíamos a la prueba de sonido con atención, entrenando los sentidos ante la inminencia de un gran momento– que no habían decidido hasta entonces quién iba a tocar primero y que a Turmix no le agradó mucho la encomienda de abrir fuego. Lo hizo, de todas formas, con la entrega de siempre, arremetiendo con la panza contra el mundo y supurando rabia primaria, maniaca, animal. Estrenaron una canción, Blood Sausage: lo sé porque mi amigo Jose acertó exactamente cuándo y cómo iba a vociferar las palabras del título (lo cierto es que, ejem, tampoco era tan difícil) y Turmix le miró un poco mosca, como preguntándose cómo podía corearla si jamás la habían tocado antes.

De Los Bichos solo me quedan flashes, que a menudo sirven para constatar el empeño con el que nuestro cerebro desecha lo importante y se queda con lo anecdótico. Un rato estuvimos en primera fila, echando las cabezas coreográficamente hacia atrás cada vez que Josetxo hacía un ademán con su instrumento, porque amenazaba con estamparnos el clavijero en nuestras jetas pasmadas. Otro rato quedamos relegados a segunda fila, detrás de un entusiasta que nos azotaba repetidamente con el pelo y pedía a gritos a Josetxo que le regalase su Super-Fuzz (o quizá fuese un Big Muff, ahí se me cruza el recuerdo con el título del disco de Mudhoney), el pedal con el que su guitarra se metamorfoseaba y envolvía las canciones en un ruido eléctrico de motosierra. Hemos preservado en nuestro archivo mental el que seguramente fue el momento más tranquilo y mágico del concierto, una versión del Pale Blue Eyes de la Velvet que nos sonó a gloria, pero tampoco se nos ha borrado el más intenso: la intervención en un tema de Norah Findlay, la guitarrista de los Fuckers, que acabó derribada por el suelo entre ruido de vasos rotos, encarándose con Josetxo como si fuesen unos Pimpinela psicóticos y muy peligrosos. En aquel concierto experimenté, como nunca antes y contadas veces después, esa suma de fascinación, imprevisibilidad y riesgo que, para mí, define el mejor rock en directo, pero aplicada además a un repertorio mayúsculo y libre, de fulgores cegadores y oscuridades venenosas, que a espectadores como nosotros nos abría un montón de puertas por las que descubrir nuevas maravillas. Hubo calor, alma y ruido, como exige la letra de una de sus canciones. Resultó que el tipo del pelo cardado y las chorreras con el que nos codeábamos en los bares era una estrella aún más grande de lo que nos habíamos imaginado.

Aquella noche en el Subsuelo adquirió para mí una consistencia mítica, que no hizo más que agigantarse con los años. Ya no pude asistir a más conciertos de Los Bichos, que se separaron en el 92. Sí vi a Josetxo en solitario, con su guitarra y su caja de ritmos regalada, en actuaciones abruptas de las que los fans salíamos con el viejo fuego reavivado, pero también con un regusto melancólico: el rey bicho se había retirado a su agujero y cada vez mostraba menos ganas de regresar al mundo, aunque muchos seguíamos fantaseando con que un día recuperaría el hambre de hacer música. En 2001 falleció su cómplice de siempre, el bajista Asio. En abril de hace tres años, encontraron muerto a Josetxo en su piso de Burlada, y solo entonces nos resignamos a que su silencio fuese definitivo.